経営組織論を担当している山口です。東経大経営学部では、12月7日(土)13:00~「経営学部合同ゼミ報告会」が行われます。この報告会は、経営学部の各ゼミが、1年間のゼミ研究の成果を発表するものです。高校生の皆さんも、聞いていただくことができます。(詳細は、こちらの東経大ニュースをご覧ください。https://www.tku.ac.jp/news/2024/2024-1111-021.html)

山口ゼミでも、現在、この合同ゼミ報告会に向けて3チームが研究を進めているところです。

さて、ゼミ合同報告会に向けて、研究をプレゼンにまとめていく際に学生の皆さんが苦労するのが、「アイデアが浮かばない」「結論がまとまらない」ということです。

このようなとき、「アイデアが降ってくるまで待とう」とか「気が乗ったときに書こう」と放置してしまうと、締切ギリギリに無理矢理書く「一気書き症候群」に陥ってしまい、結果的にいいプレゼンができなくなってしまいます。

そこで今回は、「どうしたらよいアイデアが浮かぶのか」について、考えていきたいと思います。

1.「アイデアを考えてから書く」は間違い!?

まず、「よい研究を、楽に、生産的に行う方法」について研究しているボイス先生の実験を紹介しましょう(Boice, 1990, pp.81-84)。

彼は、論文を書き上げるのに苦労している大学教員を27人集め、9人ずつ以下の3つのグループに分けました。

そして10週間にわたり、①毎日どれだけ論文を書いたか、②新しいアイデアを何日に1回思いついたか、を調査しました。

- A:「よほどのことがない限り書いてはいけない!」と、執筆を禁止されたグループ

- B:「気が乗ったときだけ書けばよい」と言われたグループ

- C:毎日の執筆スケジュールが与えられ、「毎日3ページ書かないとペナルティを与える」と言われたグループ

Aは、「論文を書くのを禁止すると、かえって書きたくなってアイデアが浮かぶはず!」という考えに基づいています。

Bは、「アイデアが降ってきたときに一気に書けば、楽にたくさん書けるはず!」という考えに基づいています。

Cは、「書くという作業を強制すれば、アイデアが浮かんで書けるはず!」という考えに基づいています。

ですので、AグループやBグループの人たちは、「この条件だったらいいアイデアが生まれそうだ」と喜んで実験に参加しました。しかし、Cグループの人だけは「一応何か書けるだろうが、こんなふうに強制されて、クリエイティブなアイデアなど生まれるだろうか・・・」としょんぼりしていたそうです。

さて、皆さんは、A・B・Cのどのグループが、一番多く書いたと思いますか?

また、新しいアイデアを一番多く思いついたのは、どのグループだと思いますか?

結果は、以下の通りです。

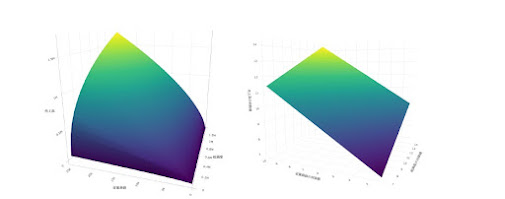

(Boice, 1990, p.83)

なんと、1日の執筆量が一番多かったのも、新しいアイデアを一番多く思いついたのも、Cグループでした!

書かないとペナルティが与えられるCグループは、気が乗ったときだけ書くBグループの3.5倍、執筆を禁止することでアイデアを生みやすくしたAグループのなんと16倍の量を執筆していました。

なぜこれだけ多く書けたかと言えば、Cグループの方が新しいアイデアが多く浮かんだからです。Cグループでは、新しいアイデアが1日1回浮かんだのに対し、Bグループは2日に1回、Aグループは5日に1回でした!

2.書くことでアイデアが生まれる!

以上の実験からわかるのは、「アイデアが生まれたから書く」のではなく、「書くことでアイデアがうまれる」ということです。

「え!?」と思うかもしれませんが、学生の皆さんも、締切ギリギリになれば何か書けるのは、書かざるを得ない状況に置かれればアイデアは何とか生み出せる、ということではないでしょうか?

ボイス先生は、なぜこのような結果になったのかについて、二つの理由を挙げています。

(1)Cグループは書くことについて常に考えていたのに対し、他のグループはほとんど時間を使っていなかったから。

つまり、書くことが一番の関心事になり、いつもそれについて考えていれば、新しいアイデアも浮かびやすくなるというわけです(実際、Cグループは、毎日書くことを強制されていたのですが、3グループの中で最も楽しんで、苦労せずにアイデアを生み出していたそうです)。

(2)論文を書くことは、アートなど他のクリエイティブな仕事と同様、複雑なスキルを必要とするので、毎日繰り返し行わないと思考プロセスが向上しないから。

プロの画家は、毎日たくさんの絵を描くことで、絵を描くスキルを向上させ、独創的な絵を描けるようにしています。研究やビジネスでのアイデア創造も、それと同じで、毎日コツコツやれば上達する、というわけです。

3.アイデア創造力を高める方法=「毎日書くこと!」

「え?研究者でもないのに、毎日論文を書いたりプレゼンを作ったりするの!?」と思ったかもしれません。

実は、ノースカロライナ大学の心理学者であるシルヴィア先生は、「最初は、週4時間で十分」(Silvia, 2007, 邦訳14頁)と言っています。1日あたり30分ちょっとです。これなら、大学生の皆さんでも宿題をする感覚でできるのではないでしょうか?

そうです。「プレゼン」とか「論文」と思うから大変なのであって、それらを「経営学の理論についての教科書の要約」、「ケースの分析」・・・などの「作業」に細分化すれば、やっていることはゼミの宿題と同じなんですね。ですので、宿題と同じように進めていけばよいということです。(この「大きな仕事の細分化」については、前回(9月2日)の私のブログも参考にしてください。(https://tkubiz.blogspot.com/2024/09/1.html))

実際に「毎日コツコツ法」を実践してくれた東経大生の事例を紹介しましょう。

先週の卒論指導のとき、山口ゼミで卒論を書いている4年生が、たった2週間ですごくたくさんの文献を読み、論文全体の構想をA4用紙5枚にわたりびっちりまとめてきてくれて、内容もずいぶんよくなっていたので、「どうしたの?」と聞いてみました。

彼女は、前回の私のブログを読んで、「作業を細分化すればいいんだ!」と気づき、毎日少しずつやるようにしてみたのだそうです。彼女によれば、「特に苦労したつもりはなかったけれど、気づいたら研究が結構進んでいた」とのことです。彼女は、国立国会図書館まで文献を探し行ったそうで、そこでよい文献がみつかったことで、研究がグーッと進んだようです。

東経大図書館の図書館で文献を探す人は多くても、国立国会図書館まで行って文献調査をする人はなかなかいません。これなどは、時間に余裕があるからこそできることであり、締切ギリギリでやっていたら、このように文献調査に時間をかける余裕もなく、限られた文献で書かなければならないので、余計に卒論を書くのが大変になるでしょう。

「毎日コツコツ法」だと、本当に「苦労した」という感覚なしに、よりよいクオリティの研究ができるのだなあと、実感させてくれた事例でした。

4.「毎日コツコツ法」でアイデア創造力を高めよう!

現在の日本は、経済成長のために、イノベーションの創出だけでなく、他の国よりも低い生産性を改善すべく、既存事業の改革にも取り組む必要があります。

イノベーションの創出にも、既存事業の改革にも、新しいアイデアは不可欠です。

東経大にも、「将来は起業したい」とか、「就職してから新商品の開発の仕事をしてみたい」という学生さんがたくさんいます。しかし、その中には「ビジネスや、製品のアイデアを創造するのに、何から手をつけていけばよいかわからない」という人もいるかもしれません。

そういう人は、まずはゼミに入り、ゼミでの課題をこなしながら、研究を進めていくとよいでしょう。東経大には、

(1)現在の日本社会・日本企業の問題点を分析して、自分なりの解決策を考えるゼミ

もあれば、

(2)優れた経営者がどのような戦略や組織を創造して、高業績を実現していったのかを、経営学の理論を使って分析するゼミ

もあります。

(1)のゼミは、コンテストに応募したり、企業とのコラボレーションをしたりして、高い成果を上げており、人気があります。

ただ、山口ゼミは、こうしたゼミとの差別化も考慮し、あえて(2)を行っています。

将棋のプロが①「定石」を学び、②その知識をもとに偉大な先人の棋譜を分析することで、独創的な手を考え出す力を養うように、優れた経営者も、最初から自分で問題解決のアイデアを考えているわけではなく、①経営学の「定石」を学び、②その知識をもとに優れたビジネスモデルを分析することで、独創的な経営方法を考えているからです。

大学生には、経営の「定石」(経営学の専門知識)をしっかり学び、それをもとに優れた企業のビジネスモデルの分析(ケース分析)をすることで、社会に出ても通用するアイデア構想力を身につけてほしい、というのが山口ゼミの考え方です。

amazonが経済学の博士号を持った人を大量に雇ってデータ分析に基づく経営を進めているように、世界では、「素人の思いつき」ではなく、専門知識に基づく高度なビジネスの構想力が重要になっています。「定石(経営学の専門知識)」をしっかり身につけ、他の学部出身者にはない経営学部出身者ならではの、より高度なビジネスのアイデアを考える力を身につけることが重要です。

2年生からゼミに入り、卒業までの3年間、毎日30分、ゼミの課題を中心に、経営学の理論を学んでノートにまとめたり、成功した企業の事例についての文献を読んで要点をノートにメモしたり、論理的思考法の問題を解いてみたり、プレゼンをまとめたり、論文を書いたり・・・という作業を続けたら、経営学の専門知識や、それをもとにアイデアを生み出す思考力などが、ずいぶん向上するはずです。

もちろん、毎日30分で書く内容は、自分の目標に沿って決めても構いません。例えば、起業したい人だったら、ビジネスプランの立て方についての本を読んで内容をノートにまとめる、優れたビジネスプランを調べてその特徴をメモする、自分でビジネスプランを考えてみる・・・などでもOKです。読むべき本などを先生に相談してみるのもいいですね。

たった30分ですが、その積み重ねは侮れません。

東経大の皆さん、「毎日コツコツ法」でアイデア創造力を高めていきましょう!

(文責:経営学部准教授 山口みどり)

参考文献

Boice(1990)Professors as Writers: A Self-Help Guide to Productive Writing, New

Forums Press.

ポール・J・シルヴィア(2015)『できる研究者の論文生産術:どうすれば「たくさん」書

けるのか』講談社.